1. 権威性が高まる

マーケティングをやるなら、必読中の必読の書である、影響力の武器には、人を動かす6つの武器があると説明されています。その6つとは、

- 返報性:やってあげたら、お返ししたくなる

- 希少性:少ないものほど欲しくなる

- 権威性:権威あるものに従おうとする

- 一貫性:一度やったことは二度やろうとする

- 好意:好きな人の声を聞こうとする

- 社会的証明:皆がやっていることがやりたくなる

このうち、本を出版することで、希少性、権威性の2つの力を強めることができます。

別の視点から考えましょう。例えば、本を出す場合、本を出さない場合の2パターン考えてみて下さい。すると、次のような関係性になりがちです。

本を出さないときは、どうしても売り手vs買い手という関係性になりがちです。でもこれが本を出すことで(権威が高まることで)、先生と生徒という関係を作りやすくなります。医者がいい例ですね。

2. 見込み客を自動で集められる

ビジネスにおいて、相手から、いきなり「それ売ってください」と言ってくることはまずありません。

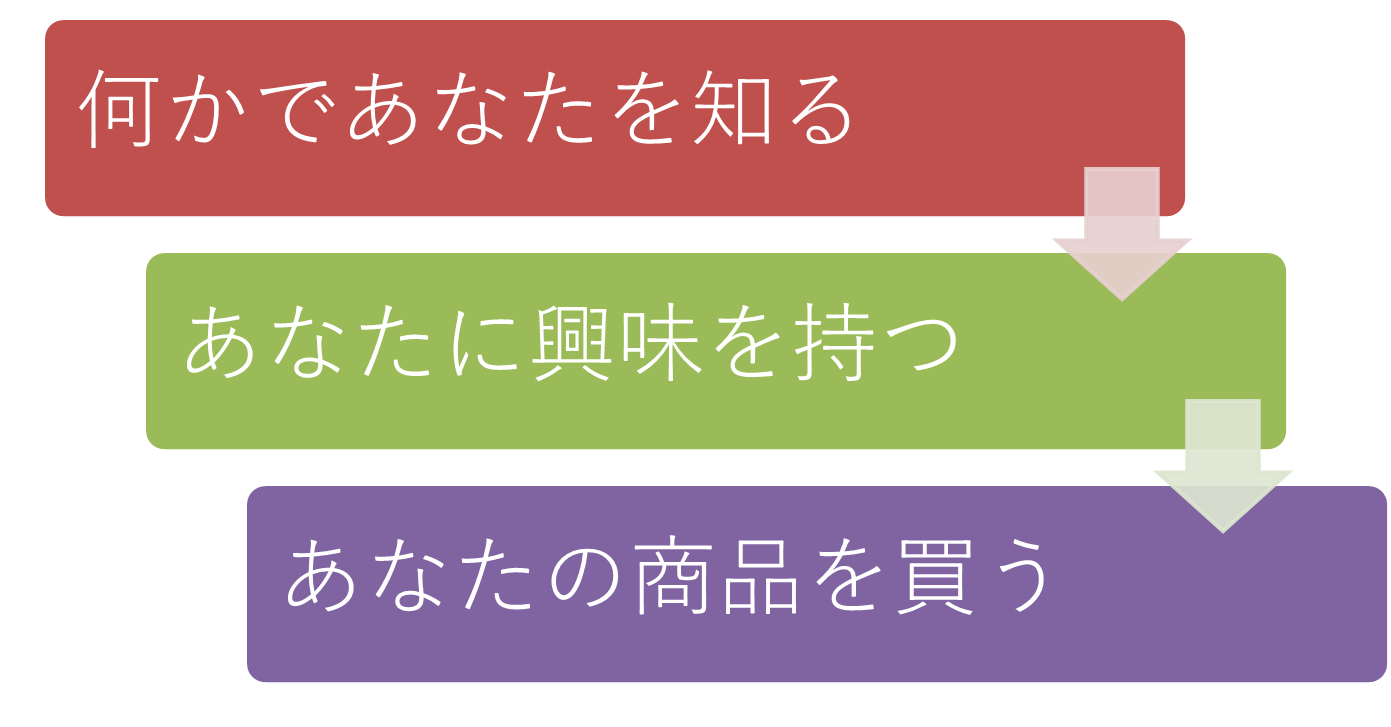

必ず、次のように、ステップを踏むことで購入に至ります。

この最初の「何か」に本が使えます。つまり、見込み客があなたを知るためのきっかけとして使えるわけです。

3. お客さんを自動で教育できる

そもそも「なぜ、教育が必要なのか?」ということですが、その理由は、教育することで高額商品が売れるようになります。

例えば、あなたがスーパーで200円のお菓子を見つけたとします。このお菓子について、あなたは店員さんに、

- どんな味がするんですか?

- 食感はどんな感じですか?

- 風味はどんな感じですか?

のように、根掘り葉掘り聞くでしょうか?おそらく聞かないでしょう。でも、これが、20万円の冷蔵庫だったら話は変わってきます。おそらく

- 他の冷蔵庫とどう違うんですか?

- どんな機能がありますか?

- 電気代はどれくらいですか?

など、その冷蔵庫について詳しく情報を得ようとするはずです。なぜなら、ミスしたくないからです。

商品の値段が高くなるほど、ミスに対して敏感になります。だから、その商品について十分に情報がないと手を出せないのです。

言い換えると、あなたが高い商品を売ろうと思ったら、見込み客を十分に教育してあげる必要があります。その教育に本が使えるというわけです。

4. 強力な営業ツールになる

あなたはきっと、仕事で名刺交換をすることがあるでしょう。でも、交換した名刺を全部大切にとっておいていますか?相手のことを覚えていますか?

答えは、NOのはずです。たいてい、交換した名刺は束になって忘れ去られてしまうのです。

でも、その中に一つだけ名刺代わりに「本」があったらどうでしょう?確実に印象に残りますよね?

このように、ここぞというときは、名刺代わりに本で渡すことで、相手に強烈なインパクトを与えることができます。

また、あなたがその道の専門家であることを、示すことができます。

5. 印税が手に入る

電子書籍は電子とは言え、本なので、印税を手にすることができます。下の表を見て下さい。これは、自費出版(一般的な出版)と比べたときの、違いを示しています。

色んな違いがあるのですが、印税のシステムが全然違いいます。

まず自費出版は、「本の売り上げ」に対して、印税が入ってくるシステムです。一方で、電子書籍は「本の売上」+「読まれたページ数」に対して印税が入ってきます。

また、自費出版の印税率は売上の10%程度なのに対して、電子書籍は最大で70%です。これが、毎月入ってくる形になります。

| 自費出版 | 電子書籍の出版 | |

| コスト | 300~500万円 | 1/3~1/10程度 |

| 在庫リスク | あり | なし |

| 価格設定 | 制限あり | 柔軟 |

| 媒体 | 紙 | 電子+紙 |

| 収益モデル | 販売 | 販売+ページ数 |

| 印税率 | 10% | 最大70% |

6. ビジネスチャンスが広がる

例えば、ホームページやSNSであなたの本を定期的に紹介していくことで、

- インタビューお願いできませんか?

- コラボしませんか?

- 講演お願いできませんか?

- この仕事やっていただけませんか?

と言った声が、単純に、ブログやSNSの投稿をしているだけのときよりも、かかりやすくなります。

7. 既存商品の魅力を高められる

本があると、本をおまけにして、「これを買ってくれたら、これ(本)をあげる」のように、売り方のバリエーションを増やすことができます。

他にも、例えば、商品だけなら10万円のところ、商品+本+コンサル=20万円といった形で、商品単価を上げることもできるようになります。